メルボルンワーホリの魅力とは?トロント経験者が語るオーストラリアでの挑戦

2025年11月17日

大学在学中に休学してカナダ トロントへ1年間語学留学をされ、帰国して大学卒業後今度はオーストラリア メルボルンへ1年間ワーキングホリデーをされたKodai君

メルボルンワーホリ生活について体験談インタビューさせていただきました。

トロント語学留学時体験談「トロント休学留学~英語を使って何事にも積極的に出来るようになりました!」

トロントで過ごした留学生活を通して、さまざまな国籍の人たちと出会い、価値観や考え方の違いに触れたことで、「海外ってやっぱりいいな」と感じる場面が多くありました。

この貴重な経験を“ここで終わらせたくない”という気持ちが次第に強くなり、「次はまた違う国で挑戦したい」と思うようになりました。

そして、働きながら海外で生活できるワーキングホリデー制度を利用し、新たな環境で自分を試したいと考えるようになりました。

こうして選んだ次の舞台が、オーストラリア・メルボルンでした。

自分でお金を稼ぎながら海外で挑戦してみたいという思いが強くあり、留学とはまた違う形で現地に溶け込みたいと感じていたからです。

そして次の行き先を考えたときに、真っ先に浮かんだのが「バリスタとして働く」という選択でした。

学生時代から日本のカフェでアルバイトをしていた経験があり、そのスキルを活かしながら海外でも働いてみたい――そんな思いから、自然と“カフェ文化の本場”オーストラリアに目が向きました。

中でもメルボルンは、世界的にも「カフェの街」として知られており、オーストラリアの中でも特にコーヒー文化が根付いている都市。

「バリスタとして挑戦するなら、メルボルンしかない」と思い、迷うことなくこの街を選びました。

実際に調べてみると、YouTubeやSNSでも「メルボルン=カフェの街」と紹介されており、街中に数え切れないほどのカフェがあることを知りました。

その情報を見れば見るほど、「ここで働いてみたい」という気持ちが強くなっていきました。

コーヒー文化の本場メルボルンで、日本のカフェとは違う点があると思ったので、改めてしっかり基礎から学びたいという思いから、このコースを選びました。

私のクラスは全部で12人。

そのうち約半分の6人が日本人で、残りは台湾・韓国出身の学生、そしてコロンビア出身の学生が1人だけという構成でした。

アジア系の学生が多く、授業中も明るくフレンドリーな雰囲気で、すぐに打ち解けることができました。

コロンビアの学生がクラスにいたのは珍しかったようで、他のクラスではアジア人中心が一般的だったそうです。

授業の最後には全員で卒業写真を撮影し、仲間たちとの充実した5週間を振り返る良い思い出になりました。

メルボルンのカフェでよく見かける「フラットホワイト」や「ロングブラック」など、日本ではあまり馴染みのないメニューについて学んだり、カフェで使われる英語表現を学んだりします。

また、衛生管理や安全に関する内容も授業の一部としてしっかり取り上げられました。

正直、その座学部分は少し退屈に感じることもありましたが(笑)、実際に働くうえで大切な知識だと後から実感しました。

先生も「カフェで働くなら、まずは基礎を理解することが大切」と何度も強調されていました。

その一環として、グループごとにメルボルン市内のカフェを訪問し、現地での学びをレポートする課題もありました。

4人1組のグループでトラムに乗って街のカフェへ行き、

「どんな豆を使っているか」「焙煎方法は?」「お店の雰囲気はどんな感じか」などを実際に観察し、後で学校に戻って発表します。

訪問先のカフェは先生があらかじめ割り振ってくれるので、自分たちはお客様として自然な形で入店します。

お店のスタッフは特に「学校の課題で来た学生」とは知らず、普通の接客をしてくれるので、リアルなカフェ体験ができるのが良かったです。

滞在時間はおよそ1時間ほどで、カフェでドリンクを楽しみながら、観察メモを取ってクラスに戻るという流れでした。

仲間と協力しながら現地のカフェ文化を学べたのは、とても楽しい経験でした。

曜日で担当が分かれていて、メインの先生が週3日、もう一方の先生が週2日といったペースです。

教え方そのものに大きな違いはありませんでしたが、やはり先生それぞれの性格や雰囲気の違いはありました。

どちらの先生も教え方がとても上手で、長年バリスタコースを担当してきたベテランという印象。授業の進め方にも慣れていて、「さすがプロ」と感じました。

授業スタイルとしては、グループワーク中心で、生徒同士がコミュニケーションを取りながら学ぶ形式。

先生が一方的に話すだけの授業はあまり多くなく、実践的な活動が多いのが印象的でした。

以前通っていたトロントの語学学校SSLCの一般英語コースとは違い、文法や単語といった座学ではなく、バリスタとして必要な知識やスキルを中心に教えてくれるので、より実務的な英語とスキルを同時に身につけられる環境でした。

そこでは座学は一切なく、ラテアートやエスプレッソなど実際のコーヒー作りの練習をひたすら行う実践的な授業でした。

担当の先生はインパクトの講師ではなく、ウィリアム・アングリスの現役講師の方。少し話すスピードは速かったものの、生徒の理解度を見ながら丁寧に話してくれるとても親切な先生でした。

「ここでは、これまで座学で学んだことを実際に形にできた感覚があり、みんなすごく楽しそうでした」とのこと。

コーヒーを実際に抽出し、ラテアートに挑戦する時間は、まさに“学びをアウトプットする瞬間”だったそうです。

また、授業の中でも週1〜2回は実際のエスプレッソマシンを使った練習時間があり、仲間と交代しながらコーヒーを淹れる実践的な体験ができました。

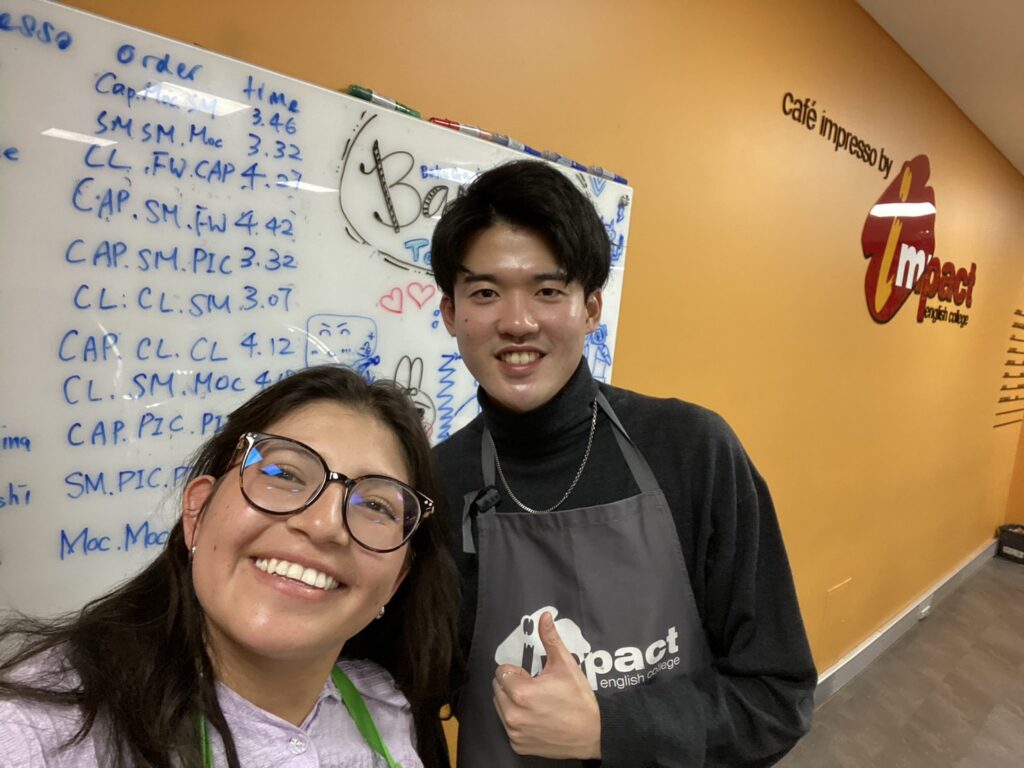

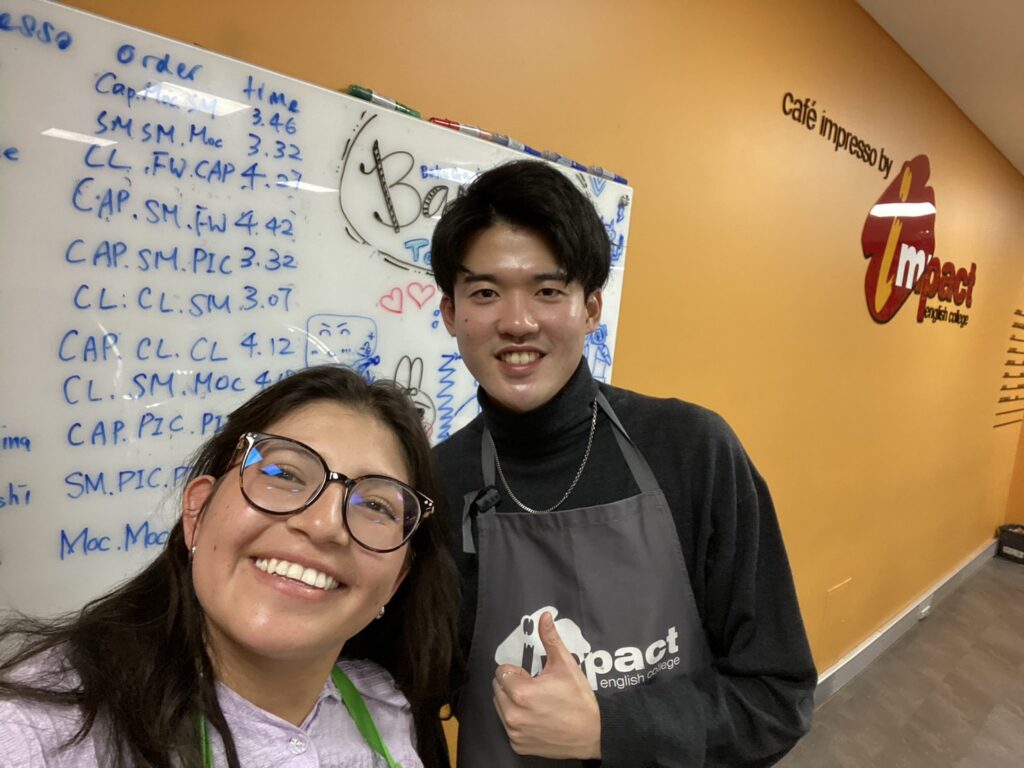

さらに、バリスタコースの最終2週間には、校内のカフェ「Impact Café」で実際にシフトに入る実践期間もあり、学んだスキルをリアルな環境で試す貴重な機会が設けられてます

卒業後も希望者はシフトに参加できるシステムがありこのシステムはいいなって思いました。

卒業後すぐに僕もシフトに入り仕事探し前に、まずは現場で慣れておきたいという思いが強かったので良かったです。

「バリスタコースは特に実技が多いので、英語でのコミュニケーションが自然に求められました。みんなきちんとルールを守っていて、クラス全体として英語環境がしっかり保たれていたと思います。」

一緒に授業を受けていた学生の中には、以前インパクトの一般英語コースを受けていた人もおり、その人たちによると「一般英語コースはさらに厳しく、母国語を話しているのが見つかるとすぐに注意されたり、場合によっては1日退学させられることもある」とのこと。

「バリスタコースでも、日本人同士でシフトに入るときはつい日本語を使いたくなる瞬間もありましたが、先生たちが意外としっかり聞いていて、すぐ気づかれるんです。

ほんの一言でも日本語を話すと“今日本語話したでしょ?”みたいにツッコまれることもありました(笑)。」

実際に体験した印象としては、以前通っていたトロントのSSLC校よりもインパクトの方が厳しかったです

「SSLCも母国語禁止ルールはありましたが、インパクトの方が徹底していたと感じます。英語で話す環境を維持するという点では、すごく良いプレッシャーになりました。」

9月に渡航した当初は「春のはず」と思っていたのですが、実際は想像以上に寒く、ヒートテックやダウンジャケットが欠かせないほどでした。周囲の人たちもみんな厚着をしていて、「これから春になるとは思えない…」というのが正直な感想でした。

一方、12月以降の夏になると一転して気温が上がり、強い日差しにさらされる日々が続きました。ただ、日本のように湿度が高くジメジメした暑さではなく、カラッとした乾いた暑さが特徴。とはいえ、日差しが非常に強いため、しっかりとした日焼け対策が必要だと感じました。札幌と比べても、メルボルンの夏の方が体感的に暑く感じます。

そして冬は、雪が降らない分「冷たい風」と「体感温度の低さ」が印象的でした。実際の気温が10度台でも、体感温度は4〜5度と表示されることもあり、「数字以上に寒い」と感じることが多かったです。風も強く、北海道出身の自分でも思わずダウンを引っ張り出したほどでした。

メルボルンは「四季がある」と言われますが、実際には1日の中で季節が変わるような天候の移り変わりがある都市。どんな季節に渡航しても、寒暖差への準備が必要な街だと感じました。

中心部(シティ)に行けば行くほど中国人の姿が目立ち、中国語だけで書かれた不動産広告やショップの看板などが数多く並んでいました。英語表記が一切ない店も多く、「ここは中国の街なのでは?」と思うほど。街の中心はまさに中国系コミュニティが強く根付いている印象でした。

一方で、少しシティ中心部を離れると、オーストラリア人(オージー)を見かける機会も増えてきます。特にローカルなカフェや地域密着型のお店では、現地のオージーが多く働いていて、地域の雰囲気をより感じることができました。

CBD(中心業務地区)内のカフェやレストランでは、アジア系やヨーロッパ系など、国籍が入り混じったスタッフが多く、他国籍な雰囲気を強く感じました。

大手カフェチェーンや人気店(たとえば Code Black や Axil Coffee Roasters など)では、オージーのスタッフも比較的多く見かけましたが、全体的には多文化が融合している印象です。

メルボルンの街は「多国籍都市」としての魅力が非常に強く、エリアによって人の雰囲気や国籍の割合が変わるのも面白い特徴でした。

まず、よく通っていたお気に入りのカフェが「Manchester」というお店です。中心部の少し裏通りにある隠れ家的なカフェで、店内はとても天井が高く、広い壁にはアートが描かれていて、落ち着いた雰囲気が魅力でした。

スターバックスのようなチェーン店とは違い、ローカルの温かみとクリエイティブさを感じられる空間で、仕事の休みの日には必ずと言っていいほど友達と立ち寄っていました。

週に2日の休みのうち1日は、友人と一緒にカフェでゆっくり過ごすのが定番。時には2日連続で行くこともあり、メルボルンらしいカフェ文化を満喫していました。

もう一つ印象的だったのは「ビーチで過ごす時間」です。特にお気に入りだったのが セント・キルダ・ビーチ(St Kilda Beach)。夏の時期には頻繁に訪れていて、クリスマスの日もここで過ごしました。ビーチでは多くの人がサンタのコスチュームを着て盛り上がっており、赤一色に染まった光景はとても印象的でした。

トラムで簡単にアクセスできる場所にあるため、気軽に行けるのも魅力の一つ。メルボルンらしいおしゃれなカフェ文化と、海沿いでのリラックスした時間の両方を楽しめたのは、本当に贅沢な経験だったと感じています。

「最初の5週間のバリスタコースを終えたあと、すぐにレジュメ配りを始めました。カフェを中心に約20枚ほど配りましたが、ほとんど返事はありませんでした。」

現地では飛び込みで履歴書を渡しても返信がないケースが多く、面接につながるのは簡単ではありませんでした。

しかし、転機となったのが友人の情報でした。

「たまたま友人がTikTokで、日本人バリスタが帰国するため後任を募集しているという動画を見つけて教えてくれ、そこに直接メールでレジュメを送ったら、翌日に返信が来て、面接・トライアルを経て採用が決まりました。」

まさにSNSがきっかけでつかんだ仕事でした。

オーナーはイラン人とフランス人の2名で経営しており、平日は朝7時〜夕方4時半のシフトでフルタイム勤務でした。

最初からフルタイムとして雇ってもらえたのは大きかったです。勤務は週30〜35時間から始まり、後半は40時間近く入ることもありました。

平日のスタッフ構成は、バリスタ2名にオーナー、キッチンスタッフ2名、ディッシュウォッシャー1名ほど。

忙しい時間帯は、キッチンのスタッフがレジを手伝うなど、チームで協力しながら仕事を進めました。

「オーナーが“日本人は勤勉で信頼できる”と知っていて、積極的に採用していたようです。常に1〜2人は日本人スタッフが在籍していました。」

そのため、英語環境の中でも同じ日本人と励まし合いながら働けたのが心強かったです。

時給は平日が$24.10、土曜は$30前後、日曜は$36前後と、オーストラリアの中でも高水準。

「最初は週800ドル前後の手取りでしたが、後半は900〜1000ドルに。生活費を差し引いても貯金ができるくらいの収入でした。」

ワーホリ後半には経済的にも安定し、生活に余裕を感じられるようになりました。

フラットホワイトやラテを注文する際も、ミルクの種類や温度、甘さ、泡の量など細かいカスタムが多く、最初は戸惑いました。

「“エクストラホットでお願い”と言われて熱めに作っても、『全然熱くないから作り直して』と言われることもありました。正直びっくりしました。」

最初のうちはオーダーを聞き取るのにも苦労しましたが、次第に慣れていき、忙しい週末にも対応できるようになりました。

「最初は大変でしたが、今思えば“これがメルボルンの本格的なバリスタ経験だな”と思います。」

「英語の発音に関しては、カナダのほうが“きれいで聞き取りやすい”と感じました。」

オーストラリアでは同じ英語でもアクセントが強く、音のつながり方(リンキング)や発音の癖が大きく異なり

現地のオージー(オーストラリア人)スタッフと話すと、最初は正直何を言っているのか分からないこともありました。特に早口だと全く聞き取れないこともありました。

また、オーストラリア英語はイギリス英語の影響を強く受けているため、アメリカ・カナダ英語とは発音のルールや言い回しが違います。

たとえば、

アメリカ英語では「Water(ウォーラー)」と言うところを、オーストラリアでは「ウォーター」

「Tomato(トメイト)」も「トマート」ではなく「トマートゥ」寄り

数字の「Twenty(20)」も、カナダでは「トゥエニ」に近い発音でしたが、オーストラリアではしっかり「トゥエンティ」と“T”を発音

「カナダで身につけたアメリカ寄りの発音を使うと、“それはアメリカ英語だね”とすぐ指摘されることもありました。」

そのため、英語を学ぶ上ではどちらの国に滞在するかで発音や聞き取りやすさがかなり変わると実感しました

「カナダ・トロントに比べると、メルボルンの物価は圧倒的に高かったです。」

特に家賃は大きな違いがあり、トロント滞在時は1人部屋(オウンルーム)で月650〜700ドル程度が一般的でしたが、メルボルンではルームシェアが当たり前。

メルボルンでは、狭い部屋にベッドが2つ並んでいて、スーツケースを開けるスペースもないような部屋を2人で使うのが普通。しかも家賃は週250〜260ドルもしました。

初対面の人と一緒に寝起きする生活には戸惑いも多かったです

トロントではプライベートが確保された環境だったので、オーストラリアでは最初かなりストレスを感じました。

メルボルンやシドニーのような大都市では家賃が高騰しており、学生やワーホリメーカーの多くがルームシェアやシェアルームを選ばざるを得ないのが現実です。

どちらが良いというよりも、英語の違いや生活スタイルの違いを両方経験できたのは本当に良かったと思います。英語学習の面ではカナダ、働く経験やチャレンジという面ではオーストラリアが刺激的でした。

特に学生のうちは、社会人と違って背負うものが少ない分、挑戦できるタイミングが限られています。だからこそ、少しでも興味があるなら迷う必要はありません。行くことでしか得られない経験が必ずあります。

もちろん、行ったからといってすべてが順調にいくわけではありません。中には、実際に行ってみて「思っていたのと違った」「自分には合わなかった」と感じて、数か月で帰国する人もいるかもしれません。

それでも、それは決して無駄な経験ではなく、「行ったからこそ分かったこと」があるはずです。

ワーキングホリデーには年齢制限があります。多くの国では30歳までしか申請できません。つまり、今この瞬間の決断が、後々できなくなる可能性もあるということです。

私自身も辛い時期やうまくいかないことはたくさんありましたが、結局は「なんとかなる」し、「なんとかしよう」と思える自分に出会えました。

環境が変われば、人は自然と成長するものです。追い込まれた時こそ、自分の中から新しい力が湧いてくる――ワーホリは、まさにそんな経験ができる貴重な時間だと思います。

トロントでの生活、そしてその後のメルボルンでの経験を通して、最初の頃のように「どうしよう」「失敗したらどうしよう」と不安に思うことが減りました。

特にメルボルンでの仕事探しは緊張の連続でしたが、そこで立ち止まっていたら何も始まりません。思い切って行動することで、結果的に仕事も見つかり、自信にもつながりました。

接客業で働いていたので、さまざまな国籍・性格の人と関わる機会がありました。ときには厳しい言葉をかけられることもありましたが、そうした中で相手に左右されずに受け流せる強さや、英語でのコミュニケーション力が自然と身についたと思います。

語学学校では、先生やクラスメイトが優しく教えてくれる安心した環境でしたが、実際の職場はまったく違います。英語を使って働くというのは、挑戦の連続であり、責任も伴います。

だからこそ、「本当の意味で英語を使う力」や「精神的なタフさ」を身につけられたのは、ワーホリという環境ならではの経験でした。

25歳という年齢的にも、まだワーキングホリデーのチャンスはありますが、まずは一度しっかり社会人としての経験を積みたいと思っています。

カナダやオーストラリアで出会った人たちの中には、「社会人を経験してからワーホリに来た」という人も多く、彼らの話を聞くうちに「日本での経験もやはり大切だな」と感じるようになりました。

そのため、次のステップとしては日本で働き、社会人としてのスキルや経験を身につけたうえで、もしまた海外に挑戦したい気持ちが強くなったときには、改めて考えたいと思っています。

ワーホリを通して学んだ「行動する力」や「環境に適応する力」は、これからの人生でも必ず役立つと感じています。

トロントの1年の語学留学を通して身に付けた語学留学&経験を活かして、今度はメルボルンへワーホリされたKodai君。

やはり1年の留学経験は大きく、今は何をすべきか?などは理解されとりしっかり自ら行動され、無事に渡航前の目標だったカフェでの仕事をゲットされ、「流石だな」って感心してました。

カナダの時とはまた違ったオーストラリア独自の文化などを経験されてまた逞しくなって帰国されました。

これからはいよいよ就職活動とのことで、2年間の海外生活経験を活かして頑張ってください!

これからも引き続き応援してます!

メルボルンワーホリ生活について体験談インタビューさせていただきました。

トロント語学留学時体験談「トロント休学留学~英語を使って何事にも積極的に出来るようになりました!」

| ビザ | ワーキングホリデービザ |

|---|---|

| 留学都市 | メルボルン |

| 留学先学校 | Impact English College インパクト・イングリッシュ・カレッジ(メルボルン校) |

目次

トロント語学留学を経て、次なる挑戦の舞台はオーストラリアへ

トロントでの1年間の語学留学を終え、大学を卒業した後も「海外での生活を続けたい」という思いが強く残っていました。トロントで過ごした留学生活を通して、さまざまな国籍の人たちと出会い、価値観や考え方の違いに触れたことで、「海外ってやっぱりいいな」と感じる場面が多くありました。

この貴重な経験を“ここで終わらせたくない”という気持ちが次第に強くなり、「次はまた違う国で挑戦したい」と思うようになりました。

そして、働きながら海外で生活できるワーキングホリデー制度を利用し、新たな環境で自分を試したいと考えるようになりました。

こうして選んだ次の舞台が、オーストラリア・メルボルンでした。

なぜメルボルンを選んだのか?

トロントでの語学留学を終えた段階で、「次はワーキングホリデーに行こう」とすでに心の中で決めていました。自分でお金を稼ぎながら海外で挑戦してみたいという思いが強くあり、留学とはまた違う形で現地に溶け込みたいと感じていたからです。

そして次の行き先を考えたときに、真っ先に浮かんだのが「バリスタとして働く」という選択でした。

学生時代から日本のカフェでアルバイトをしていた経験があり、そのスキルを活かしながら海外でも働いてみたい――そんな思いから、自然と“カフェ文化の本場”オーストラリアに目が向きました。

中でもメルボルンは、世界的にも「カフェの街」として知られており、オーストラリアの中でも特にコーヒー文化が根付いている都市。

「バリスタとして挑戦するなら、メルボルンしかない」と思い、迷うことなくこの街を選びました。

実際に調べてみると、YouTubeやSNSでも「メルボルン=カフェの街」と紹介されており、街中に数え切れないほどのカフェがあることを知りました。

その情報を見れば見るほど、「ここで働いてみたい」という気持ちが強くなっていきました。

インパクト・イングリッシュ・メルボルンでバリスタコースを受講

クラスの国籍構成と雰囲気

私はメルボルン到着後、Impact English College(インパクト・イングリッシュ)で5週間のバリスタコースを受講しました。コーヒー文化の本場メルボルンで、日本のカフェとは違う点があると思ったので、改めてしっかり基礎から学びたいという思いから、このコースを選びました。

私のクラスは全部で12人。

そのうち約半分の6人が日本人で、残りは台湾・韓国出身の学生、そしてコロンビア出身の学生が1人だけという構成でした。

アジア系の学生が多く、授業中も明るくフレンドリーな雰囲気で、すぐに打ち解けることができました。

コロンビアの学生がクラスにいたのは珍しかったようで、他のクラスではアジア人中心が一般的だったそうです。

授業の最後には全員で卒業写真を撮影し、仲間たちとの充実した5週間を振り返る良い思い出になりました。

基礎から実践までしっかり学べる5週間

授業の最初の方は、コーヒーの基礎知識やカフェ文化についての座学から始まりました。メルボルンのカフェでよく見かける「フラットホワイト」や「ロングブラック」など、日本ではあまり馴染みのないメニューについて学んだり、カフェで使われる英語表現を学んだりします。

また、衛生管理や安全に関する内容も授業の一部としてしっかり取り上げられました。

正直、その座学部分は少し退屈に感じることもありましたが(笑)、実際に働くうえで大切な知識だと後から実感しました。

先生も「カフェで働くなら、まずは基礎を理解することが大切」と何度も強調されていました。

実践的な授業も盛りだくさん

バリスタコースの魅力は、やはり実践的な授業が多いことです。その一環として、グループごとにメルボルン市内のカフェを訪問し、現地での学びをレポートする課題もありました。

4人1組のグループでトラムに乗って街のカフェへ行き、

「どんな豆を使っているか」「焙煎方法は?」「お店の雰囲気はどんな感じか」などを実際に観察し、後で学校に戻って発表します。

訪問先のカフェは先生があらかじめ割り振ってくれるので、自分たちはお客様として自然な形で入店します。

お店のスタッフは特に「学校の課題で来た学生」とは知らず、普通の接客をしてくれるので、リアルなカフェ体験ができるのが良かったです。

滞在時間はおよそ1時間ほどで、カフェでドリンクを楽しみながら、観察メモを取ってクラスに戻るという流れでした。

仲間と協力しながら現地のカフェ文化を学べたのは、とても楽しい経験でした。

先生の教え方について

授業は2人の先生が担当していて、基本的には1人の先生がメインで教え、週に1〜2日ほどもう1人の先生が入れ替わる形でした。曜日で担当が分かれていて、メインの先生が週3日、もう一方の先生が週2日といったペースです。

教え方そのものに大きな違いはありませんでしたが、やはり先生それぞれの性格や雰囲気の違いはありました。

どちらの先生も教え方がとても上手で、長年バリスタコースを担当してきたベテランという印象。授業の進め方にも慣れていて、「さすがプロ」と感じました。

授業スタイルとしては、グループワーク中心で、生徒同士がコミュニケーションを取りながら学ぶ形式。

先生が一方的に話すだけの授業はあまり多くなく、実践的な活動が多いのが印象的でした。

以前通っていたトロントの語学学校SSLCの一般英語コースとは違い、文法や単語といった座学ではなく、バリスタとして必要な知識やスキルを中心に教えてくれるので、より実務的な英語とスキルを同時に身につけられる環境でした。

印象に残っている授業について

印象に残っている授業は、インパクト校内での授業ではなく、ある程度学びが進んだ段階で行われた外部施設「William Angliss Institute(ウィリアム・アングリス)」での実習です。そこでは座学は一切なく、ラテアートやエスプレッソなど実際のコーヒー作りの練習をひたすら行う実践的な授業でした。

担当の先生はインパクトの講師ではなく、ウィリアム・アングリスの現役講師の方。少し話すスピードは速かったものの、生徒の理解度を見ながら丁寧に話してくれるとても親切な先生でした。

「ここでは、これまで座学で学んだことを実際に形にできた感覚があり、みんなすごく楽しそうでした」とのこと。

コーヒーを実際に抽出し、ラテアートに挑戦する時間は、まさに“学びをアウトプットする瞬間”だったそうです。

また、授業の中でも週1〜2回は実際のエスプレッソマシンを使った練習時間があり、仲間と交代しながらコーヒーを淹れる実践的な体験ができました。

さらに、バリスタコースの最終2週間には、校内のカフェ「Impact Café」で実際にシフトに入る実践期間もあり、学んだスキルをリアルな環境で試す貴重な機会が設けられてます

卒業後も希望者はシフトに参加できるシステムがありこのシステムはいいなって思いました。

卒業後すぐに僕もシフトに入り仕事探し前に、まずは現場で慣れておきたいという思いが強かったので良かったです。

母国語使用禁止ルールについて

インパクトでは、バリスタコースでも英語オンリーポリシー(母国語禁止ルール)がしっかり設けられていました。「バリスタコースは特に実技が多いので、英語でのコミュニケーションが自然に求められました。みんなきちんとルールを守っていて、クラス全体として英語環境がしっかり保たれていたと思います。」

一緒に授業を受けていた学生の中には、以前インパクトの一般英語コースを受けていた人もおり、その人たちによると「一般英語コースはさらに厳しく、母国語を話しているのが見つかるとすぐに注意されたり、場合によっては1日退学させられることもある」とのこと。

「バリスタコースでも、日本人同士でシフトに入るときはつい日本語を使いたくなる瞬間もありましたが、先生たちが意外としっかり聞いていて、すぐ気づかれるんです。

ほんの一言でも日本語を話すと“今日本語話したでしょ?”みたいにツッコまれることもありました(笑)。」

実際に体験した印象としては、以前通っていたトロントのSSLC校よりもインパクトの方が厳しかったです

「SSLCも母国語禁止ルールはありましたが、インパクトの方が徹底していたと感じます。英語で話す環境を維持するという点では、すごく良いプレッシャーになりました。」

メルボルン生活について

メルボルンの気候について

メルボルンでの生活の中でまず驚いたのは「気候の変化」でした。9月に渡航した当初は「春のはず」と思っていたのですが、実際は想像以上に寒く、ヒートテックやダウンジャケットが欠かせないほどでした。周囲の人たちもみんな厚着をしていて、「これから春になるとは思えない…」というのが正直な感想でした。

一方、12月以降の夏になると一転して気温が上がり、強い日差しにさらされる日々が続きました。ただ、日本のように湿度が高くジメジメした暑さではなく、カラッとした乾いた暑さが特徴。とはいえ、日差しが非常に強いため、しっかりとした日焼け対策が必要だと感じました。札幌と比べても、メルボルンの夏の方が体感的に暑く感じます。

そして冬は、雪が降らない分「冷たい風」と「体感温度の低さ」が印象的でした。実際の気温が10度台でも、体感温度は4〜5度と表示されることもあり、「数字以上に寒い」と感じることが多かったです。風も強く、北海道出身の自分でも思わずダウンを引っ張り出したほどでした。

メルボルンは「四季がある」と言われますが、実際には1日の中で季節が変わるような天候の移り変わりがある都市。どんな季節に渡航しても、寒暖差への準備が必要な街だと感じました。

メルボルンの人々について

メルボルンは本当に多国籍な都市で、街を歩くだけでさまざまな国の人たちに出会える環境でした。トロントも多国籍な街でしたが、メルボルンでは特に「中国系の人の多さ」が印象的でした。中心部(シティ)に行けば行くほど中国人の姿が目立ち、中国語だけで書かれた不動産広告やショップの看板などが数多く並んでいました。英語表記が一切ない店も多く、「ここは中国の街なのでは?」と思うほど。街の中心はまさに中国系コミュニティが強く根付いている印象でした。

一方で、少しシティ中心部を離れると、オーストラリア人(オージー)を見かける機会も増えてきます。特にローカルなカフェや地域密着型のお店では、現地のオージーが多く働いていて、地域の雰囲気をより感じることができました。

CBD(中心業務地区)内のカフェやレストランでは、アジア系やヨーロッパ系など、国籍が入り混じったスタッフが多く、他国籍な雰囲気を強く感じました。

大手カフェチェーンや人気店(たとえば Code Black や Axil Coffee Roasters など)では、オージーのスタッフも比較的多く見かけましたが、全体的には多文化が融合している印象です。

メルボルンの街は「多国籍都市」としての魅力が非常に強く、エリアによって人の雰囲気や国籍の割合が変わるのも面白い特徴でした。

メルボルン生活で印象深い出来事

メルボルンでの生活の中で、特に印象に残っているのは「カフェ巡り」と「ビーチで過ごした時間」でした。まず、よく通っていたお気に入りのカフェが「Manchester」というお店です。中心部の少し裏通りにある隠れ家的なカフェで、店内はとても天井が高く、広い壁にはアートが描かれていて、落ち着いた雰囲気が魅力でした。

スターバックスのようなチェーン店とは違い、ローカルの温かみとクリエイティブさを感じられる空間で、仕事の休みの日には必ずと言っていいほど友達と立ち寄っていました。

週に2日の休みのうち1日は、友人と一緒にカフェでゆっくり過ごすのが定番。時には2日連続で行くこともあり、メルボルンらしいカフェ文化を満喫していました。

もう一つ印象的だったのは「ビーチで過ごす時間」です。特にお気に入りだったのが セント・キルダ・ビーチ(St Kilda Beach)。夏の時期には頻繁に訪れていて、クリスマスの日もここで過ごしました。ビーチでは多くの人がサンタのコスチュームを着て盛り上がっており、赤一色に染まった光景はとても印象的でした。

トラムで簡単にアクセスできる場所にあるため、気軽に行けるのも魅力の一つ。メルボルンらしいおしゃれなカフェ文化と、海沿いでのリラックスした時間の両方を楽しめたのは、本当に贅沢な経験だったと感じています。

仕事について

仕事探しのきっかけと見つけ方

メルボルン到着後、仕事探しはおよそ1か月以内にスタートしました。「最初の5週間のバリスタコースを終えたあと、すぐにレジュメ配りを始めました。カフェを中心に約20枚ほど配りましたが、ほとんど返事はありませんでした。」

現地では飛び込みで履歴書を渡しても返信がないケースが多く、面接につながるのは簡単ではありませんでした。

しかし、転機となったのが友人の情報でした。

「たまたま友人がTikTokで、日本人バリスタが帰国するため後任を募集しているという動画を見つけて教えてくれ、そこに直接メールでレジュメを送ったら、翌日に返信が来て、面接・トライアルを経て採用が決まりました。」

まさにSNSがきっかけでつかんだ仕事でした。

カフェでの勤務内容と環境

採用されたのは「Okab’s Bakery Café(オカブベーカリー)」というベーカリーカフェ。オーナーはイラン人とフランス人の2名で経営しており、平日は朝7時〜夕方4時半のシフトでフルタイム勤務でした。

最初からフルタイムとして雇ってもらえたのは大きかったです。勤務は週30〜35時間から始まり、後半は40時間近く入ることもありました。

平日のスタッフ構成は、バリスタ2名にオーナー、キッチンスタッフ2名、ディッシュウォッシャー1名ほど。

忙しい時間帯は、キッチンのスタッフがレジを手伝うなど、チームで協力しながら仕事を進めました。

職場の国籍と雰囲気

スタッフは非常に国際的で、日本人・中国人・オーストラリア人・トルコ人・インドネシア人など多様なバックグラウンドのメンバーが働いていました。「オーナーが“日本人は勤勉で信頼できる”と知っていて、積極的に採用していたようです。常に1〜2人は日本人スタッフが在籍していました。」

そのため、英語環境の中でも同じ日本人と励まし合いながら働けたのが心強かったです。

給与と生活

時給は平日が$24.10、土曜は$30前後、日曜は$36前後と、オーストラリアの中でも高水準。「最初は週800ドル前後の手取りでしたが、後半は900〜1000ドルに。生活費を差し引いても貯金ができるくらいの収入でした。」

ワーホリ後半には経済的にも安定し、生活に余裕を感じられるようになりました。

メルボルンのカフェ文化と仕事の大変さ

「メルボルンは“世界屈指のカフェ文化の街”と言われるだけあって、お客さんのコーヒーへのこだわりがとにかくすごかった事が印象に残ってます。」フラットホワイトやラテを注文する際も、ミルクの種類や温度、甘さ、泡の量など細かいカスタムが多く、最初は戸惑いました。

「“エクストラホットでお願い”と言われて熱めに作っても、『全然熱くないから作り直して』と言われることもありました。正直びっくりしました。」

最初のうちはオーダーを聞き取るのにも苦労しましたが、次第に慣れていき、忙しい週末にも対応できるようになりました。

「最初は大変でしたが、今思えば“これがメルボルンの本格的なバリスタ経験だな”と思います。」

オーストラリアとカナダの比較

英語の違い:アメリカ系とイギリス系のギャップ

カナダで1年間生活した後にオーストラリアへ渡ったことで、まず強く感じたのが英語の違いでした。「英語の発音に関しては、カナダのほうが“きれいで聞き取りやすい”と感じました。」

オーストラリアでは同じ英語でもアクセントが強く、音のつながり方(リンキング)や発音の癖が大きく異なり

現地のオージー(オーストラリア人)スタッフと話すと、最初は正直何を言っているのか分からないこともありました。特に早口だと全く聞き取れないこともありました。

また、オーストラリア英語はイギリス英語の影響を強く受けているため、アメリカ・カナダ英語とは発音のルールや言い回しが違います。

たとえば、

アメリカ英語では「Water(ウォーラー)」と言うところを、オーストラリアでは「ウォーター」

「Tomato(トメイト)」も「トマート」ではなく「トマートゥ」寄り

数字の「Twenty(20)」も、カナダでは「トゥエニ」に近い発音でしたが、オーストラリアではしっかり「トゥエンティ」と“T”を発音

「カナダで身につけたアメリカ寄りの発音を使うと、“それはアメリカ英語だね”とすぐ指摘されることもありました。」

そのため、英語を学ぶ上ではどちらの国に滞在するかで発音や聞き取りやすさがかなり変わると実感しました

生活費・物価の違い

生活面で最も驚いたのは、物価の高さ。「カナダ・トロントに比べると、メルボルンの物価は圧倒的に高かったです。」

特に家賃は大きな違いがあり、トロント滞在時は1人部屋(オウンルーム)で月650〜700ドル程度が一般的でしたが、メルボルンではルームシェアが当たり前。

メルボルンでは、狭い部屋にベッドが2つ並んでいて、スーツケースを開けるスペースもないような部屋を2人で使うのが普通。しかも家賃は週250〜260ドルもしました。

初対面の人と一緒に寝起きする生活には戸惑いも多かったです

トロントではプライベートが確保された環境だったので、オーストラリアでは最初かなりストレスを感じました。

メルボルンやシドニーのような大都市では家賃が高騰しており、学生やワーホリメーカーの多くがルームシェアやシェアルームを選ばざるを得ないのが現実です。

カナダとオーストラリア、それぞれの印象

総じて、カナダは英語が聞き取りやすく、生活コストも比較的抑えやすい一方で、オーストラリアは気候や自然環境に恵まれ、カフェ文化や働き方の多様性を体験できるという特徴があります。

どちらが良いというよりも、英語の違いや生活スタイルの違いを両方経験できたのは本当に良かったと思います。英語学習の面ではカナダ、働く経験やチャレンジという面ではオーストラリアが刺激的でした。

これからワーホリをしようか悩んでいる方へのアドバイス

これからワーキングホリデーに行くかどうか迷っている方へ伝えたいのは、「迷っているなら、まずは行ってみてほしい」ということです。特に学生のうちは、社会人と違って背負うものが少ない分、挑戦できるタイミングが限られています。だからこそ、少しでも興味があるなら迷う必要はありません。行くことでしか得られない経験が必ずあります。

もちろん、行ったからといってすべてが順調にいくわけではありません。中には、実際に行ってみて「思っていたのと違った」「自分には合わなかった」と感じて、数か月で帰国する人もいるかもしれません。

それでも、それは決して無駄な経験ではなく、「行ったからこそ分かったこと」があるはずです。

ワーキングホリデーには年齢制限があります。多くの国では30歳までしか申請できません。つまり、今この瞬間の決断が、後々できなくなる可能性もあるということです。

私自身も辛い時期やうまくいかないことはたくさんありましたが、結局は「なんとかなる」し、「なんとかしよう」と思える自分に出会えました。

環境が変われば、人は自然と成長するものです。追い込まれた時こそ、自分の中から新しい力が湧いてくる――ワーホリは、まさにそんな経験ができる貴重な時間だと思います。

ワーホリを通じて成長出来た事

この1年を振り返ると、一番大きく変わったのは「動じなくなった自分」だと思います。トロントでの生活、そしてその後のメルボルンでの経験を通して、最初の頃のように「どうしよう」「失敗したらどうしよう」と不安に思うことが減りました。

特にメルボルンでの仕事探しは緊張の連続でしたが、そこで立ち止まっていたら何も始まりません。思い切って行動することで、結果的に仕事も見つかり、自信にもつながりました。

接客業で働いていたので、さまざまな国籍・性格の人と関わる機会がありました。ときには厳しい言葉をかけられることもありましたが、そうした中で相手に左右されずに受け流せる強さや、英語でのコミュニケーション力が自然と身についたと思います。

語学学校では、先生やクラスメイトが優しく教えてくれる安心した環境でしたが、実際の職場はまったく違います。英語を使って働くというのは、挑戦の連続であり、責任も伴います。

だからこそ、「本当の意味で英語を使う力」や「精神的なタフさ」を身につけられたのは、ワーホリという環境ならではの経験でした。

今後の目標について

今後は日本に帰国して、まずは就職活動に力を入れる予定です。25歳という年齢的にも、まだワーキングホリデーのチャンスはありますが、まずは一度しっかり社会人としての経験を積みたいと思っています。

カナダやオーストラリアで出会った人たちの中には、「社会人を経験してからワーホリに来た」という人も多く、彼らの話を聞くうちに「日本での経験もやはり大切だな」と感じるようになりました。

そのため、次のステップとしては日本で働き、社会人としてのスキルや経験を身につけたうえで、もしまた海外に挑戦したい気持ちが強くなったときには、改めて考えたいと思っています。

ワーホリを通して学んだ「行動する力」や「環境に適応する力」は、これからの人生でも必ず役立つと感じています。

北海道留学センター東出より

トロントの1年の語学留学を通して身に付けた語学留学&経験を活かして、今度はメルボルンへワーホリされたKodai君。

やはり1年の留学経験は大きく、今は何をすべきか?などは理解されとりしっかり自ら行動され、無事に渡航前の目標だったカフェでの仕事をゲットされ、「流石だな」って感心してました。

カナダの時とはまた違ったオーストラリア独自の文化などを経験されてまた逞しくなって帰国されました。

これからはいよいよ就職活動とのことで、2年間の海外生活経験を活かして頑張ってください!

これからも引き続き応援してます!

短期/長期語学留学、ワーキングホリデーに関する詳しい詳細をお知りになりたい方は、お気軽に無料留学相談フォームからお問い合わせください