【介護留学】オーストラリアTAFE(ゴールドコースト)での実習・課題満載の半年間を徹底紹介

2025年8月1日

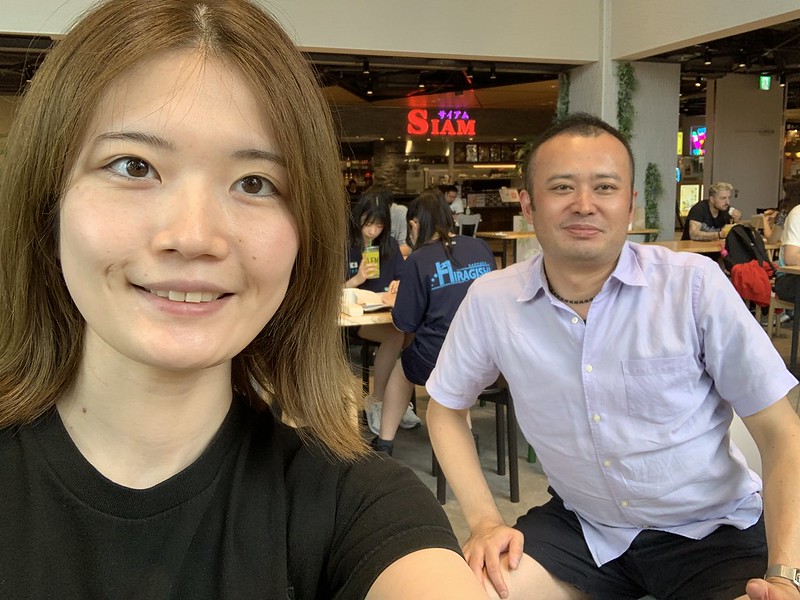

ブリスベンで9か月間の語学留学を経て、その後ゴールドコーストにあるTAFE Queensland(Gold Coastキャンパス)で「Individual Support(Ageing and Disability)」コースを受講し、介護分野の専門知識を学ばれたYukaさんの体験談をご紹介します

ブリスベンに語学留学した際にIELTSを取得したことで、TAFEに進学できることが分かったんです。それならせっかくなので、資格も取りたいなと思ったのがきっかけです。

私は以前、日本で看護師として働いていたので、オーストラリアで介護系の資格を取得できれば、将来的に永住権につながる可能性もあると知って。それが大きな理由の一つです。

ちょうどIELTSのスコアが取れそうなタイミングだったこともあり、「今がチャンスかも」と思って決断しました。

もともとTAFEに行く予定は全くなかったんですが、進学を少し考え始めた頃に、たまたまスコアがTAFE入学の基準をクリアできそうだったので、「それなら行ってみようかな」という気持ちになりました。

日本には介護ヘルパー1級・2級・3級といった段階がありますが、それと同じような類の資格を、約6か月間の専門課程で学ぶというものです。

つまり、オーストラリアの専門学校に通って、高齢者介護や障がい者支援に関する知識・スキルを身につけ、介護ヘルパーとして働くための資格を取得するプログラムになります。

そのうち、オーストラリア人(オージー)が全体の半分から6割ほどを占めていて、残りはインターナショナルの学生でした。

日本人以外では、アメリカ、フィリピン、ジンバブエ、ベトナム、中国、そしてヨーロッパからはアイルランドの学生も在籍していました。

母国語が英語という人も多く、非常に多様性のあるクラス環境でした。

たとえば、基本的な手洗いやうがい、マスクの着用といった日常の感染対策から、もし患者さんがCOVID-19に感染した場合の対応まで、実際の現場を想定した内容でした。自分自身や利用者が感染症にかからないよう、介護施設内でどのような対応が必要かについても学びました。

課題はA4で20枚ほどになることもあり、かなりのボリュームでした。1科目につき2〜5週間の期間が設定されており、1限目に感染対策、2限目に認知症ケア、3限目に高齢者・障がい者介護といった具合に、1日3科目を並行して進めるスケジュールでした。

課題は「サティスファクトリー(合格)」か「アン・サティスファクトリー(不合格)」のどちらかで評価されます。もし不合格になると再提出が必要ですが、再提出は2回まで。2回目で合格できなければ、その科目は落とすことになります。実際、再提出になった課題は数件ありましたが、最終的にはすべて合格し、無事に修了することができました。

課題はすべてオンライン上で提出する形式だったため、パソコンに不慣れな人にとってはかなり苦戦する内容だったと思います。

—— 睡眠時間はきちんと取れていましたか?

なるべく取るようにはしていました。学校も朝早くからスタートしますし、バイト先のカフェも朝のシフトが多かったので、夜は遅くても12時には寝るようにしていました。

また、介護の形もさまざまで、施設で働く介護士だけでなく、障がいのある方の自宅を訪問してケアを行う「在宅サポート」もあります。こうした多様な働き方や支援方法に触れられたのは、すごく勉強になりました。

たとえば、オーストラリアでは、幅の広い大型の車椅子が使われていたり、クレーンのような機械を使って、利用者をベッドからイスへと安全に移動させることが当たり前です。こういった工夫によって、介護する側・される側、どちらにとっても安心できる環境が整っていると感じました。

日本にはこうした機器がまだまだ普及していないことが残念ですし、時間はかかっても導入するべきだと思います。多少準備に手間がかかっても、自分や利用者の身体を守るという意味では、非常に合理的で大切な考え方だと感じました。

朝6時になると利用者の方々が一斉に起床します。オーストラリアでは「朝にシャワーを浴びる」文化が根強く、多くの方が起きてすぐにシャワーを希望されます。私たちは毎朝45人ほどの入居者を、それぞれの部屋に設置されたユニットバスで5〜10分ほどかけて順番にシャワーにお連れします。

介助の程度は利用者ごとに異なり、「1人介助」で済む方もいれば、「2人介助」が必要な方もいます。私たち学生スタッフ3人で、20〜30人を担当するため、かなりハードな作業量でした。特に2人介助が多いユニットだと、ひとりにかける時間が長くなるため、時間管理が重要になります。

朝のシャワータイムが一段落するのが7時半頃。そこから8時半くらいまでは朝食の時間です。朝食はトーストとコーンフレークが中心で、コーンフレークだけでも4種類ほどあり、入居者それぞれに好みがあります。加えて、トーストには「ジャムはこれ」「バターはなし」など、細かなリクエストが決まっており、現地スタッフはそれらをすべて記憶しています。私たちはまだ覚えていないので、配膳やトーストのカットなど、できることからサポートしました。

その後、食器の片付けや、朝シャワーが済んでいない方のケアを行い、10時半からはモーニングティーの時間。コーヒーや紅茶に加えて、スコーンやマフィンなどの軽食を、こちらも入居者の好みに合わせて提供します。そして、12時からは昼食の時間。実習の内容は、基本的に「食事の準備・提供・サポート」がメインになっています。

もちろん、食事の合間にはおむつ交換やトイレへの移動介助も必要です。トイレに行きたい方はナースコールのような専用ボタンを押して知らせてくれますので、その都度介助に伺います。

食事中も、「今日のご飯、おいしそうですね」といった日常会話を交わすことがあります。ただ、英語力の問題で、聞き取れず何度も聞き返してしまい、「他のスタッフ呼んで」と言われたこともありました。一方で、ゆっくり話してくれて「気にしなくて大丈夫だよ」と励ましてくれる優しいおじいちゃんやおばあちゃんもいて、心が温まりました。

もちろん、常に指導員の方がそばについて見守ってくれていて、一人で判断・行動することはありませんでしたが、それでも「利用者にケガをさせてはいけない」「転倒などの事故を起こしてはいけない」という緊張感は常にありました。

それでも、現場での実習は教科書では得られない貴重な経験になったと思います。

ブリスベンと比べると、街の規模も小さくてビルも少なめ。自然との距離が近くて、人の多さもそこまで気にならないので、よりリラックスできる環境です。私はどちらかというと都会より自然のある場所のほうが好きなので、そういった面でもゴールドコーストは自分に合っているなと感じました。

ただ、交通面ではやや不便なところもあります。トラム(路面電車)が走っていて便利ではあるものの、それによって車線が限られたり、右折・左折が制限されたりと、車を持っている人にとっては少し不便な印象があります。

また、川や池が多くて道が入り組んでいる場所もあり、車がないと移動が難しいところも結構あります。バスの本数もエリアによっては少なく、30分に1本程度のことも。公共交通の便ではブリスベンのほうが便利かもしれません。

あと気になったのは、お店の閉店時間が早いこと。20時や21時にはほとんどのお店が閉まってしまうので、「ちょっと何か食べたいな」と思っても、もうやってない…ということがよくあります。ブリスベンの市内だと22時くらいまで開いている店もあったので、その違いは感じました。

日本食の入手も少し大変で、日本食スーパーが遠く、気軽に行ける場所にないのがちょっと不便ですね。

観光地として有名なサーファーズパラダイスから少し離れたエリアにも、ローカル感があって落ち着けるおしゃれなカフェが点在しています。

勤務先はフランス人オーナーが経営するカフェで、サーファーズパラダイス内の商業施設にあります。以前ブリスベンでもカフェ経験があったことを伝えたところ、「すぐ働けそうだね」と言われ、その場でトライアルの日程が決まり、トライアルと受けると来週からシフトに入ってと言われました

スタッフは多国籍で、モロッコとオーストラリアのハーフ、ブラジル人、ドイツ人などと一緒に働いていました。オーナーはフランス人で、とてもオープンな雰囲気の職場でした。

シフトは、繁忙期には週3〜4日で20〜24時間程度、そうでない時期は週2〜3日、10〜15時間ほどでした。

正直最初は「台風みたいなもんかな?」くらいに思ってたんですけど、実際に来たら想像以上で。学校は木・金・土・日・月まで5日間も休校になって、オンライン授業も一切なし。次の火曜日にトラムも停電で動かなくなっちゃって、オンライン授業が1日だけありました。

街中の様子もすごかったです。サーファーズパラダイスのお店はほとんど閉まってて、私の働いてたカフェもクローズ。ウールワースとかのスーパーも壊滅的な状態で、サイクロン通過後にようやく少しずつ再開していく感じでした。

風もかなり強くて、特に夜中は窓がガタガタ鳴ってて怖かったです。部屋も少し揺れてたように感じて、海の様子もいつもと全然違ってました。普段なら見えてるビーチが、波の高さでほとんど見えなくなってて、まるで海が街に迫ってくるような…そんな感覚でした。サーファーズのビーチも、通過後にはごっそりえぐられてて、50年ぶりの街直撃というのも納得の迫力でした。

振り返ると、本当に濃い半年だったなと思います。

TAFEでの授業では、最初オージー英語が全く聞き取れなくて「やばい、マジでついていけない…」って感じだったんですけど、それでも「やるしかない」って気持ちで毎日踏ん張って、気がついたら少しずつわかるようになってました。

バリスタの資格も取れて、現地のカフェで働けるようになったことで、英語だけじゃなくて、精神的にもすごく強くなった気がします。この経験を次のステップにつなげたいっていう強いモチベーションが今あります。

今後の予定

これからは、またワーホリビザでゴールドコーストに戻る予定です。次は現地の介護施設で働くことを目指していて、それと同時にセカンドビザも取りたいと思っています。

実は、ゴールドコーストでも「ネラング」っていうエリアにあるチキンファクトリーで働けば、セカンドビザの対象になるので、そこも視野に入れてます。理想は、ネラングで働きながらセカンドビザを取って、その合間に介護の現場経験も積めたら最高ですね。

送り出したと思ったら、あっという間に半年!

Yukaさんが無事にTAFEでのCertificateを取り終えて帰国されました

半年間は本当に毎日課題に追われて、放課後はずーっと課題、課題…。

朝は早くからカフェでアルバイトもしていて、めちゃくちゃ濃い留学生活だったそうです!

語学留学中にIELTSコースを乗り越えたときも大変だったけど、今回もそれ以上にハード。でもそれだけ充実してたってことですね

次はワーホリで再びオーストラリアへ!

今度は現地の介護施設で働くことを目指して、半年間で得た経験を活かしてまた新しい一歩へ応援してます!

ブリスベンの時の体験談⇒「ブリスベン長期留学体験談~ダブルワークしながらIELTSコース受講して目標スコア達成! 」

| ビザ | 学生ビザ |

|---|---|

| 留学都市 | ゴールドコースト |

| 留学先学校 | Gold Coast TAFE (テイフ・ゴールドコースト) |

| コース名 | Individual Support(Ageing and Disability) |

目次

どうしてTAFE留学しようと思ったのですか?

ブリスベンに語学留学した際にIELTSを取得したことで、TAFEに進学できることが分かったんです。それならせっかくなので、資格も取りたいなと思ったのがきっかけです。

私は以前、日本で看護師として働いていたので、オーストラリアで介護系の資格を取得できれば、将来的に永住権につながる可能性もあると知って。それが大きな理由の一つです。

ちょうどIELTSのスコアが取れそうなタイミングだったこともあり、「今がチャンスかも」と思って決断しました。

もともとTAFEに行く予定は全くなかったんですが、進学を少し考え始めた頃に、たまたまスコアがTAFE入学の基準をクリアできそうだったので、「それなら行ってみようかな」という気持ちになりました。

Individual Support(Ageing and Disability)コースについて

このコースはずばりどのような内容ですか?

簡単に説明すると、日本でいう「介護職員」のような仕事に関する資格を取得するコースです。日本には介護ヘルパー1級・2級・3級といった段階がありますが、それと同じような類の資格を、約6か月間の専門課程で学ぶというものです。

つまり、オーストラリアの専門学校に通って、高齢者介護や障がい者支援に関する知識・スキルを身につけ、介護ヘルパーとして働くための資格を取得するプログラムになります。

クラスメイトの国籍・人数って?

クラスメイトは入学時におよそ40名ほどいましたが、卒業時には約半数に減っていました。そのうち、オーストラリア人(オージー)が全体の半分から6割ほどを占めていて、残りはインターナショナルの学生でした。

日本人以外では、アメリカ、フィリピン、ジンバブエ、ベトナム、中国、そしてヨーロッパからはアイルランドの学生も在籍していました。

母国語が英語という人も多く、非常に多様性のあるクラス環境でした。

授業ではどのような必修科目がありましたか?

必修科目はかなり多くありましたが、印象的だったもののひとつは「インフェクションコントロール(感染対策)」に関する授業です。たとえば、基本的な手洗いやうがい、マスクの着用といった日常の感染対策から、もし患者さんがCOVID-19に感染した場合の対応まで、実際の現場を想定した内容でした。自分自身や利用者が感染症にかからないよう、介護施設内でどのような対応が必要かについても学びました。

授業の進み方や課題の内容について

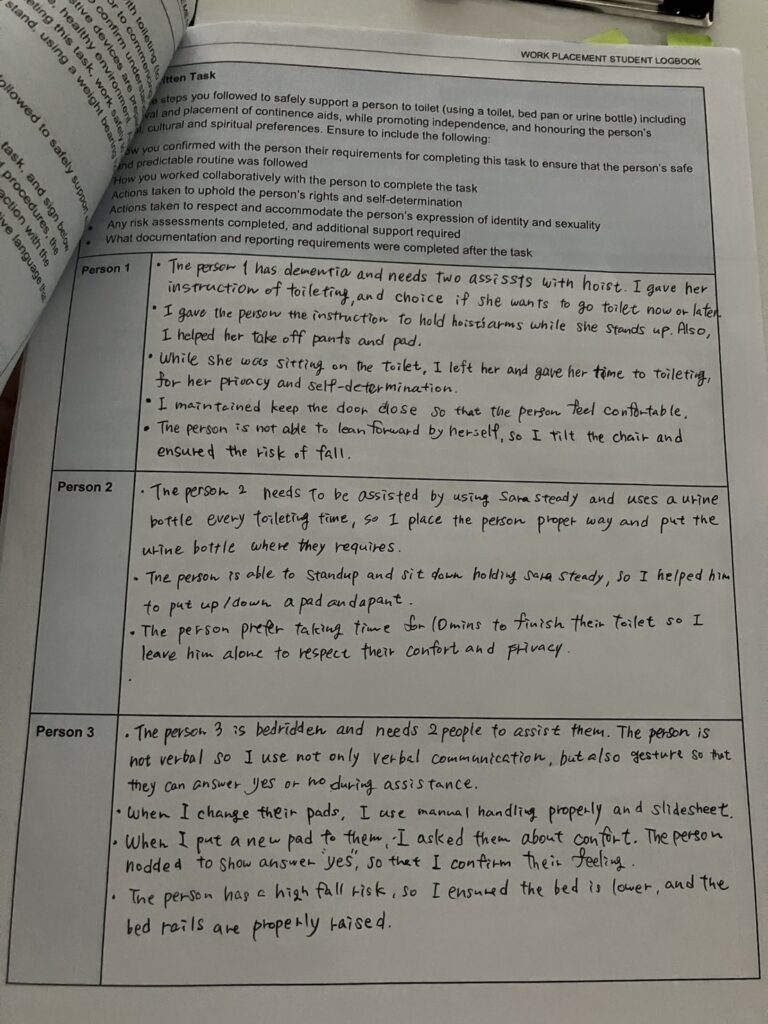

授業は主にPowerPointで行われ、授業後には課題が毎回出されました。たとえば「COVID-19に感染した利用者がいた場合、どのように対応すべきか」といった問いに対して、文章で答える形式です。

課題はA4で20枚ほどになることもあり、かなりのボリュームでした。1科目につき2〜5週間の期間が設定されており、1限目に感染対策、2限目に認知症ケア、3限目に高齢者・障がい者介護といった具合に、1日3科目を並行して進めるスケジュールでした。

課題提出と評価について

すべての科目で課題提出が求められ、毎週何かしらの課題を出している状態でした。はじめは余裕がありましたが、時間が経つにつれて課題がどんどん増えていき、最終的には「課題に追われる毎日」になりました。課題は「サティスファクトリー(合格)」か「アン・サティスファクトリー(不合格)」のどちらかで評価されます。もし不合格になると再提出が必要ですが、再提出は2回まで。2回目で合格できなければ、その科目は落とすことになります。実際、再提出になった課題は数件ありましたが、最終的にはすべて合格し、無事に修了することができました。

課題に取り組んだ時間帯や負担感

授業は朝8時から午後3時まで。課題は主に夕食前の空き時間や、夕食後から就寝までの時間を使って取り組んでいました。ほぼ毎日課題をしていた印象です。

課題はすべてオンライン上で提出する形式だったため、パソコンに不慣れな人にとってはかなり苦戦する内容だったと思います。

選択科目はありましたか?

コースには選択科目はなく、すべて必修科目です。その中には実習と直接つながる科目と、そうでないものもあります。ただ、どの科目も修了しないと修了証(Certificate)はもらえず、実習にも進めないため、実質すべてが必須といっていい内容でした。苦労した点について

半年間の就学期間で特に大変だったのは、課題と実習、そして並行して行っていたアルバイトとの両立でした。TAFEの授業や実習はかなりハードだったので、時間的にかなりタイトで、体力的にもきつかったです。—— 睡眠時間はきちんと取れていましたか?

なるべく取るようにはしていました。学校も朝早くからスタートしますし、バイト先のカフェも朝のシフトが多かったので、夜は遅くても12時には寝るようにしていました。

この半年で特に勉強になったこと

特に印象に残っているのは、「高齢者介護」と「障がい者介護」に関する授業です。現場での対応の仕方や、どういう介護用機器を使うのかなど、日本では見たことも使ったこともない機械を実際に使用して学びました。たとえば、ベッドから車椅子へ移動させる際に使うリフト機器や、利用者を支えるための専用ベルトなど、非常に効率的で安全性の高い方法が導入されています。また、介護の形もさまざまで、施設で働く介護士だけでなく、障がいのある方の自宅を訪問してケアを行う「在宅サポート」もあります。こうした多様な働き方や支援方法に触れられたのは、すごく勉強になりました。

日本とオーストラリアの介護の違いについて

日本とオーストラリアの介護現場には大きな違いがあります。日本ではまだまだ「人力」で支える場面が多い印象ですが、オーストラリアでは利用者の体格が大きいこともあり、職員の身体的負担を減らすためにさまざまな機械が導入されています。たとえば、オーストラリアでは、幅の広い大型の車椅子が使われていたり、クレーンのような機械を使って、利用者をベッドからイスへと安全に移動させることが当たり前です。こういった工夫によって、介護する側・される側、どちらにとっても安心できる環境が整っていると感じました。

日本にはこうした機器がまだまだ普及していないことが残念ですし、時間はかかっても導入するべきだと思います。多少準備に手間がかかっても、自分や利用者の身体を守るという意味では、非常に合理的で大切な考え方だと感じました。

実習について

実習内容について

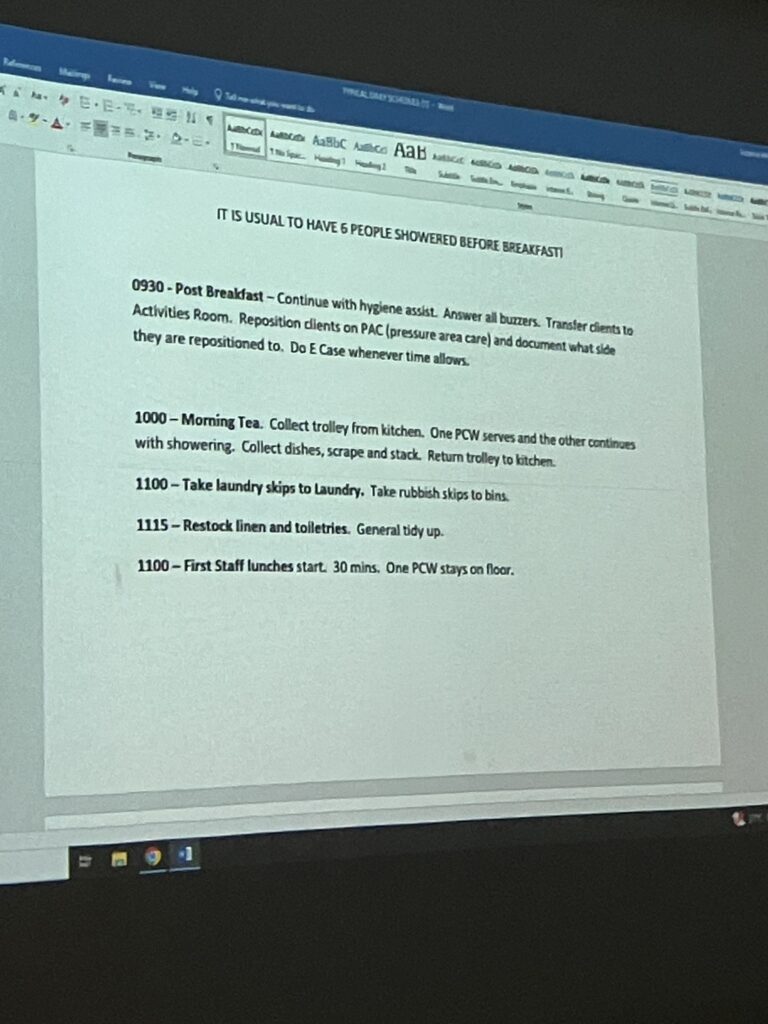

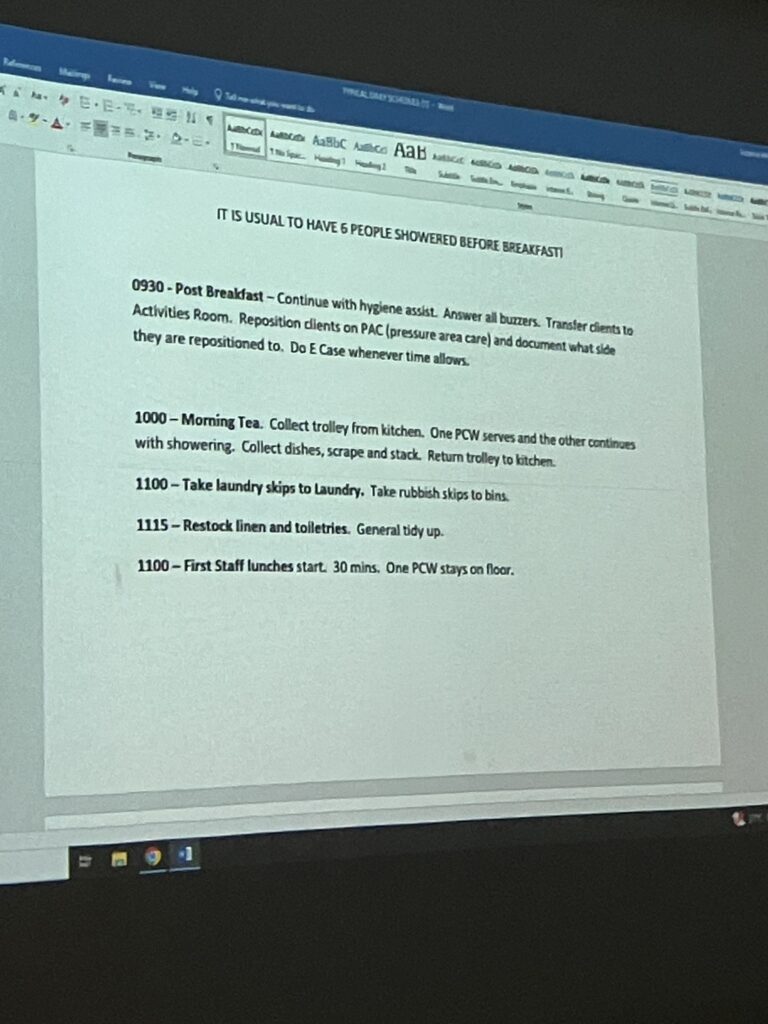

私が実習で配属されたのは、オーストラリアの老人ホームでした。シフトは3つに分かれていて、モーニング・デイ・ナイトのいずれかになります。私はモーニングシフトで、朝6時から午後2時半までの勤務でした。朝6時になると利用者の方々が一斉に起床します。オーストラリアでは「朝にシャワーを浴びる」文化が根強く、多くの方が起きてすぐにシャワーを希望されます。私たちは毎朝45人ほどの入居者を、それぞれの部屋に設置されたユニットバスで5〜10分ほどかけて順番にシャワーにお連れします。

介助の程度は利用者ごとに異なり、「1人介助」で済む方もいれば、「2人介助」が必要な方もいます。私たち学生スタッフ3人で、20〜30人を担当するため、かなりハードな作業量でした。特に2人介助が多いユニットだと、ひとりにかける時間が長くなるため、時間管理が重要になります。

朝のシャワータイムが一段落するのが7時半頃。そこから8時半くらいまでは朝食の時間です。朝食はトーストとコーンフレークが中心で、コーンフレークだけでも4種類ほどあり、入居者それぞれに好みがあります。加えて、トーストには「ジャムはこれ」「バターはなし」など、細かなリクエストが決まっており、現地スタッフはそれらをすべて記憶しています。私たちはまだ覚えていないので、配膳やトーストのカットなど、できることからサポートしました。

その後、食器の片付けや、朝シャワーが済んでいない方のケアを行い、10時半からはモーニングティーの時間。コーヒーや紅茶に加えて、スコーンやマフィンなどの軽食を、こちらも入居者の好みに合わせて提供します。そして、12時からは昼食の時間。実習の内容は、基本的に「食事の準備・提供・サポート」がメインになっています。

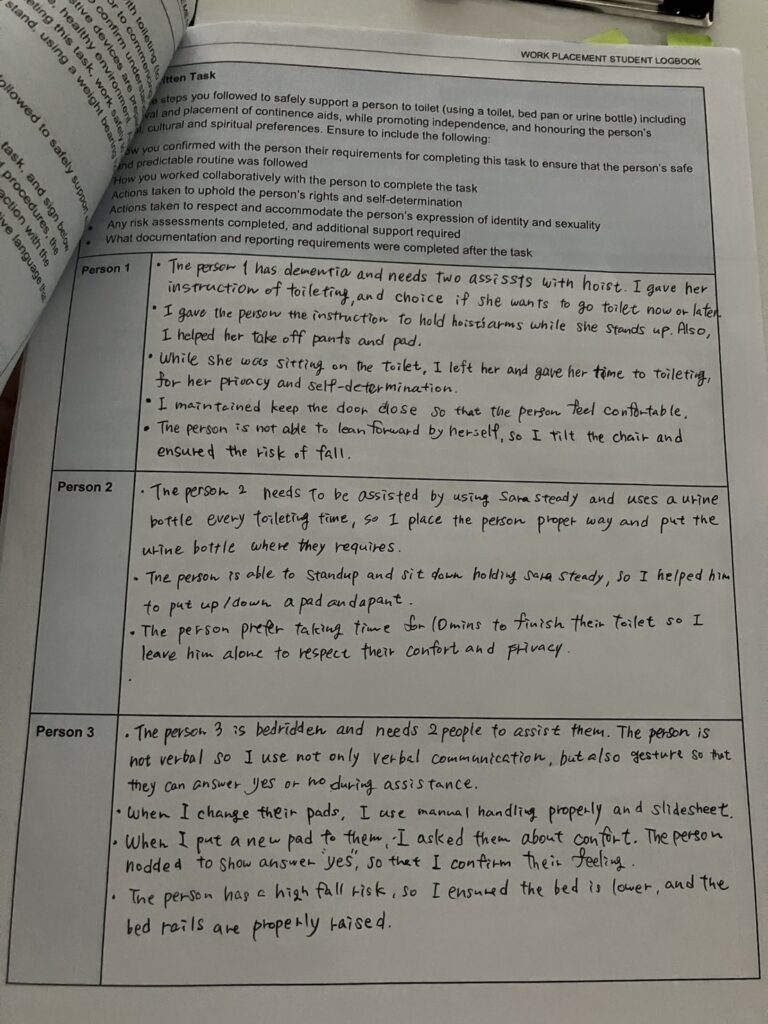

もちろん、食事の合間にはおむつ交換やトイレへの移動介助も必要です。トイレに行きたい方はナースコールのような専用ボタンを押して知らせてくれますので、その都度介助に伺います。

利用者とのコミュニケーション

入居者の方々との会話も大切な業務の一つです。特にシャワー介助の際などは、認知症の方もいらっしゃるため、いきなり何かをされると驚かせてしまうことがあります。ですので、まずは「学生です。シャワーのお手伝いをしますね」といった声かけから始め、安心してもらえるように心がけました。食事中も、「今日のご飯、おいしそうですね」といった日常会話を交わすことがあります。ただ、英語力の問題で、聞き取れず何度も聞き返してしまい、「他のスタッフ呼んで」と言われたこともありました。一方で、ゆっくり話してくれて「気にしなくて大丈夫だよ」と励ましてくれる優しいおじいちゃんやおばあちゃんもいて、心が温まりました。

実習を終えての感想

正直、実習はかなり大変でした。課題とは違った意味で、実際に人と接しながら動くことで心身ともに疲れる場面も多かったです。頭をフル回転させながら、相手の安全を第一に考え、かつ円滑にコミュニケーションをとる必要があるので、大きな責任感を感じました。

もちろん、常に指導員の方がそばについて見守ってくれていて、一人で判断・行動することはありませんでしたが、それでも「利用者にケガをさせてはいけない」「転倒などの事故を起こしてはいけない」という緊張感は常にありました。

それでも、現場での実習は教科書では得られない貴重な経験になったと思います。

ゴールドコーストでの生活について

ブリスベンと比べて、ゴールドコーストの暮らしやすさは?

ゴールドコーストで生活してみて、個人的にはブリスベンよりも暮らしやすいと感じました。理由はいくつかありますが、まず一番は海がすぐそばにあること。私は海が好きなので、気軽にビーチに行ける環境はとても魅力的でした。ブリスベンと比べると、街の規模も小さくてビルも少なめ。自然との距離が近くて、人の多さもそこまで気にならないので、よりリラックスできる環境です。私はどちらかというと都会より自然のある場所のほうが好きなので、そういった面でもゴールドコーストは自分に合っているなと感じました。

ただ、交通面ではやや不便なところもあります。トラム(路面電車)が走っていて便利ではあるものの、それによって車線が限られたり、右折・左折が制限されたりと、車を持っている人にとっては少し不便な印象があります。

また、川や池が多くて道が入り組んでいる場所もあり、車がないと移動が難しいところも結構あります。バスの本数もエリアによっては少なく、30分に1本程度のことも。公共交通の便ではブリスベンのほうが便利かもしれません。

あと気になったのは、お店の閉店時間が早いこと。20時や21時にはほとんどのお店が閉まってしまうので、「ちょっと何か食べたいな」と思っても、もうやってない…ということがよくあります。ブリスベンの市内だと22時くらいまで開いている店もあったので、その違いは感じました。

日本食の入手も少し大変で、日本食スーパーが遠く、気軽に行ける場所にないのがちょっと不便ですね。

ゴールドコーストでのおすすめスポットは?

カフェ文化が盛んなゴールドコーストでは、美味しいカフェがたくさんあります。特にサウスポートやサーファーズパラダイス周辺、Varsity Lakes(バーシティレイクス)周辺には、コーヒーも食事も美味しいおすすめのカフェがいろいろあります。

観光地として有名なサーファーズパラダイスから少し離れたエリアにも、ローカル感があって落ち着けるおしゃれなカフェが点在しています。

ゴールドコーストのカフェで働く

カフェでの仕事ゲットするまで

私がカフェの仕事を見つけたのは、到着してから約2週間後でした。ゴールドコーストに着いたのは1月中旬で、履歴書を約20枚ほど配り、1月末にトライアル、2月から正式に働き始めました。比較的スムーズに見つけられたかなと思います。

勤務先はフランス人オーナーが経営するカフェで、サーファーズパラダイス内の商業施設にあります。以前ブリスベンでもカフェ経験があったことを伝えたところ、「すぐ働けそうだね」と言われ、その場でトライアルの日程が決まり、トライアルと受けると来週からシフトに入ってと言われました

カフェでの仕事内容

カフェは比較的小規模で、平日はキッチンとフロア担当の2人で回すことが多いです。店内には10席ほどありますが、テイクアウトが中心です。忙しい時間帯は一気に注文が入るので、注文→コーヒー作成→受け渡しを1人でこなす場面も。お客さんの中には、待てずに帰ってしまう人もいます。

スタッフは多国籍で、モロッコとオーストラリアのハーフ、ブラジル人、ドイツ人などと一緒に働いていました。オーナーはフランス人で、とてもオープンな雰囲気の職場でした。

シフトは、繁忙期には週3〜4日で20〜24時間程度、そうでない時期は週2〜3日、10〜15時間ほどでした。

サイクロン直撃の体験

サイクロンが来るっていう噂は、実は2週間くらい前からクラスメイトの間で出てたんです。「ゴールドコーストにサイクロン来るらしいよ〜。学校も閉まるかもね」って感じで。でも1週間くらいたっても全然来なかったから、もう大丈夫かなって油断してたら…その翌週に本当に来ました。正直最初は「台風みたいなもんかな?」くらいに思ってたんですけど、実際に来たら想像以上で。学校は木・金・土・日・月まで5日間も休校になって、オンライン授業も一切なし。次の火曜日にトラムも停電で動かなくなっちゃって、オンライン授業が1日だけありました。

街中の様子もすごかったです。サーファーズパラダイスのお店はほとんど閉まってて、私の働いてたカフェもクローズ。ウールワースとかのスーパーも壊滅的な状態で、サイクロン通過後にようやく少しずつ再開していく感じでした。

風もかなり強くて、特に夜中は窓がガタガタ鳴ってて怖かったです。部屋も少し揺れてたように感じて、海の様子もいつもと全然違ってました。普段なら見えてるビーチが、波の高さでほとんど見えなくなってて、まるで海が街に迫ってくるような…そんな感覚でした。サーファーズのビーチも、通過後にはごっそりえぐられてて、50年ぶりの街直撃というのも納得の迫力でした。

この半年で得たもの・変化したこと

振り返ると、本当に濃い半年だったなと思います。

TAFEでの授業では、最初オージー英語が全く聞き取れなくて「やばい、マジでついていけない…」って感じだったんですけど、それでも「やるしかない」って気持ちで毎日踏ん張って、気がついたら少しずつわかるようになってました。

バリスタの資格も取れて、現地のカフェで働けるようになったことで、英語だけじゃなくて、精神的にもすごく強くなった気がします。この経験を次のステップにつなげたいっていう強いモチベーションが今あります。

今後の予定

これからは、またワーホリビザでゴールドコーストに戻る予定です。次は現地の介護施設で働くことを目指していて、それと同時にセカンドビザも取りたいと思っています。

実は、ゴールドコーストでも「ネラング」っていうエリアにあるチキンファクトリーで働けば、セカンドビザの対象になるので、そこも視野に入れてます。理想は、ネラングで働きながらセカンドビザを取って、その合間に介護の現場経験も積めたら最高ですね。

北海道留学センター東出より

送り出したと思ったら、あっという間に半年!

Yukaさんが無事にTAFEでのCertificateを取り終えて帰国されました

半年間は本当に毎日課題に追われて、放課後はずーっと課題、課題…。

朝は早くからカフェでアルバイトもしていて、めちゃくちゃ濃い留学生活だったそうです!

語学留学中にIELTSコースを乗り越えたときも大変だったけど、今回もそれ以上にハード。でもそれだけ充実してたってことですね

次はワーホリで再びオーストラリアへ!

今度は現地の介護施設で働くことを目指して、半年間で得た経験を活かしてまた新しい一歩へ応援してます!

短期/長期語学留学、ワーキングホリデーに関する詳しい詳細をお知りになりたい方は、お気軽に無料留学相談フォームからお問い合わせください